前些天读芮成钢的《虚实之间》这本书的一些章节,其中的一段话令我印象特别深刻,大概意思是说:

造成08年的金融危机的一个重要原因是因为华尔街有太多的“聪明人”在从事经济行业,而从事行政行业,搞政治的人又不是那么聪明,于是就会有这样一个现象,政治的那群“傻逼”永远斗不过华尔街那些“聪明人”的,因为他们总能找着法律的空子,打着擦边球……

他还说了一个笑话,当然这并不是一个笑话,而是一个事实:在一个著名学院的毕业典礼上,我们知道,获奖名单上人名一般都是按姓氏排的,在颁奖典礼的名单上也不例外,于是在宣读获奖人名单时出现了这样一个现象:詹姆斯·陈、迈克尔·陈、乔治·陈、汤姆·陈、安东尼·陈……当然获奖人数也就不到十人。

以上这些话再次引起了我的思考:

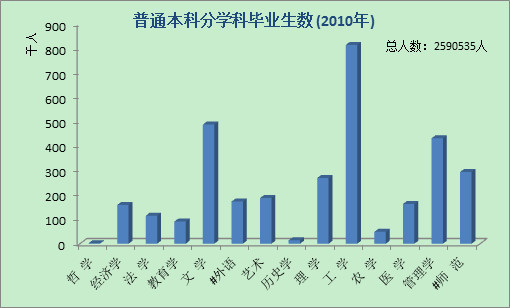

为什么国外一些学校的经管专业超半数是中国学生?

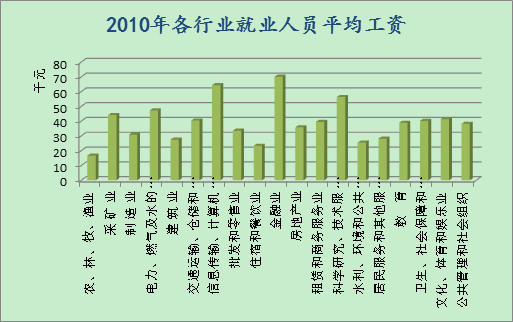

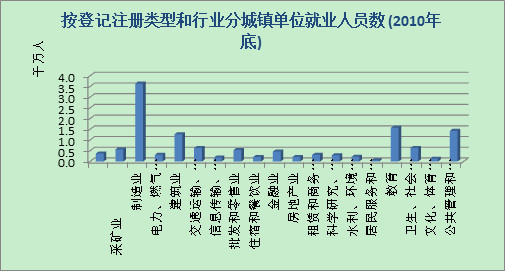

为什么经济及其相关专业在中国是热门专业,以致“聪明人”都从事经济相关的行业,而从事纯技术性行业的人才越来越少?

中国现在真的需要那么多的经济方面的人才吗?

从人才需求方面来说,经济方面的人才是否已经达到饱和,甚至供过于求,而从人才质量方面来说,中国似乎又缺少大师级的经济学人才?

第一次思考这些问题是在看了一则新闻后。新闻的大体意思是说国外经济管理类专业的硕士生有超半数是中国学生。于是我与一些同学就这一问题进行了讨论,但是结果并不理想。

最明显的是大家对这一现象并不那么惊讶,都见怪不怪,我想这可能是由于在改革开放,三十多年来一直是以发展经济为第一要务的大背景下,我们从小就受到这种经济先行观念的影响,自然也就习以为常,但是我们也能同样意识到,中国社会正畸形地发展,如今的“发展经济”已经不是当初的“发展经济”了。可以说我们父母那一代人是抱着为国家做贡献的态度而学习,他们学习各种技术,然后将自己的青春奉献到增加国家的财富中去了(在听何老师谈他们那一代人时特别有感触),他们发展的是国家的经济,做的是实体经济;如今,还有多少人是为的国家,相信大多数人都是为了自己的幸福生活,为了发展自己的经济,哪个专业、哪个行业能赚钱,能赚大钱,能很快的赚大钱,就去学习哪些专业、就投入到哪些行业,真正想搞技术的少了,想做实体经济的少了。

一个国家的强大本质上来说应该是看它的实体经济总量,而经济(学)这东西提供的只是发展经济的工具,它是解决商品的稀缺性问题,为商品的合理分配提供方案,因此,可以说与经济相关的这些行业并不创造任何实际价值,不能增加社会财富。

试想一下,如果大家都去从事经济类行业(如金融、银行、保险等),没有人做实体经济,那么结果就是,由于总的社会财富不变,财富只是不停地从一些人手里转移到另一些人手里,当一些人富有时,必定会有一些人贫穷,而“聪明人”依靠自身优势,会将大部分财富聚集到自己手中,社会最终形成巨大的贫富差距,因此,在这种情况下一个国家是不可能实现共同富裕,而只能是社会动荡。

其实中国人这中想快速获取财富的行为正是一种“以自我为中心,瞧不起他人”的心态最好例证。大家为了自身的利益,采取各种手段攫取财富,只有名义上的合作,名义上的以人为本。(一天一只老虎跳出来,对一只企鹅说:你侵犯他人隐私。企鹅则说:那我们让他们自己选择吧!)在这种心态的驱使下,赞美他人的话语中也多了几分虚伪。当然,熟话说,人不为己,天诛地灭,这种心态也许是人之常情吧。

当下微博正值火热,但是我们渐渐发现在微博的世界里,原本五彩斑斓的社会只有了黑白两色,走了两个极端。为什么会出现这种情况呢?我想这也是这种心态的在作祟吧。当我们看见其他人穿的衣服比自己的漂亮、吃得比自己的好、住的房子比自己的大、开的车比自己的豪华,于是心里就想不开了,凭什么他就什么什么的云云,在现实中无处发泄,微博变成了他泄愤的平台,犹如泼妇骂街,毫无下限。微博本来是一个非常好的交流平台,大家将自己的想法互相分享,集思广益,彼此受益多多。但是当它被一些人加以利用,发表一些毫无营养价值的言论,而恰好又有一些人不假思索的摄取时,微博的价值就整个地被拉低了。

要说从中受益最多的,非媒体人当仁不让了,当下一部热播的电影《搜索》恰好反映了这一现象。不管怎么说,媒体也是一种盈利机构,以“发展经济”为第一要务,他们需要点击率,需要收视率,那什么最具有点击、收视的潜力呢?当然是那些最突出眼球的事,如社会的黑。通过报导这些人和事,并加以渲染炒作,引导舆论走向,怎么可能会没有点击率!我曾听一个网络写手这样说过,他说他们只需要一天时间便能改变社会上舆论的走向(有没有一种被人玩的感觉)。我想微博在其中肯定功不可没。

在管理方面,这种心态依然存在。我们知道美国人能当着老板的面说老板的坏,而中国人是肯定不敢的,但一定会在背后把老板骂得跟孙子一样,并常常会说这样一些句话“就凭他也想管我”、“他凭什么管我”云云,这就是典型的以自我为中心、瞧不起人的心态,特别是当老板比自己还年轻的时候。

前些年,“双赢”这一概念特别火,但不知为什么这些年很少听到了。我想其实中国需要多一些像这样具有分享精神的一些理念。不是我们常说一句话吗:你一个苹果(或者说iphone也不为过),我一个苹果,大家交换后,一人还是一个苹果;但是,你一种思想,我一种思想,大家交换或,每个人就有了两种思想,这种好事何乐不为呢!我们择业也是一样的道理:我们从事经济类行业,好的话,你把国外的钱忽悠到了国内,国家很高兴,但是,哪一天你被忽悠了或者玩着擦边球,然后金融危机了,那大家都惨了;相反,你从事你喜欢的事(如果你要说你喜欢金融,那也没办法),不仅能脚踏实地挣着钱,社会财富也增加了, 如此双赢之事,大家都高兴。

如今都已经是准大四的学生了,大家都忙于考研、出国、找实习,能够好好读一两本书的时间也少了许多,写这篇文章也没什么准备,只是实习的时候,整天坐着,难免不会胡思乱想,于是便把平时的一些所思所写记了下来,一点拙见分享大家,望大家共同讨论。(其实本来想写一篇关于无线技术的文章,但发现现在的自己学疏才浅,想不出太好的解决方案,文章也就被搁浅了)

最后补充点。

话说读研也有一个选择专业的问题,我希望大家能够慎重考虑,父母(如果你是特别特别的孝顺,那就从了吧)、老师、同学的看法只是参考意见,如果那些专业自己不是特别的感兴趣或者抱着随便读读也行的态度,那么请尊重自己的本专业,不要纯粹抱着想日后赚大钱的心态去选专业以及读研究生,这样其实是不值的。当然还有一些同学选的不是专业而是学校,那我真不知道说什么,因为我从来都没这样想过,毕竟每个人有自己的理想(要不然你活着为啥,少一个人,便多分一杯羹,你还不如直接点,为他人做贡献算了),每个人都有实现自己理想的方式,我们无需过多的评论。

至于对微博的看法,新鲜东西刚开始的时候总归是好的,日后的话得看是什么人在用它,毕竟它也只是一个工具。在大学,其实我们最应该培养的是批判性思维、复杂推理、写作等技能。批判思维,能够“批”,更要懂得“判”,这是我们在生活中应该始终贯穿的。有人提出过疑问:微博会不会使人变蠢?这个我还真不会回答,我只是觉得,聪明的人用微博只会更聪明,愚蠢的人用微博只会更愚蠢。

记于二零一二年七月

附图(数据来自国家统计局网)